令和7年第2回愛川町議会定例会一般質問要約:井上博昭議員

- ima3kimpoko

- 2025年10月13日

- 読了時間: 12分

注意事項以下のまとめは「会議録検索システム」の内容をもとに、ChatGPTを用いて要約したものです。本要約をもとに行われた判断や結果について、愛川ハイジの会は一切の責任を負いかねます。正確な内容は、必ず 愛川町議会公式ホームページ にてご確認ください。

以下ChatGPT

筆者:令和7年第2回愛川町議会定例会一般質問議事録の要約をお願いします。井上博昭議員の一般質問を示しますので、3項目別にまとめてください。字数は15000字程度でお願いします。議員の質問と回答がわかりやすくなるようお願いします。

ChatGPT:了解しました。ご提示の議事録に基づき、井上博明議員の一般質問(3項目)を、質問趣旨→町側答弁→論点・今後の方向性という流れで、質疑の呼応関係が分かるように整理して要約します。(※本文は議事録の内容のみを根拠に再構成しています/固有名詞・数値は議事録本文に準拠)

1.公共施設等総合管理計画(個別施設計画)と体制整備・庁舎建替え

1-1 質問の骨子

【進捗と課題】平成28年「公共施設等総合管理計画」、令和2年「個別施設計画」を策定。国の方針(延べ面積30%削減の指針)に沿って進めているが、第1期(令和3~12年度)の進捗と推進上の課題は何か。

【推進体制】専門知見を持つ職員育成や専門部署の設置が必要ではないか。

【アドバイザー制度】国のアドバイザー派遣制度の詳細、誰に来てもらうのか、期間は継続か。

【今年度の具体事業】前期(第1期)で本年度に予定する具体メニューは。

【重点領域】今後、重点的に取り組むべき施設群は。

【庁舎建替え】耐震性の課題を踏まえた本庁舎建替えの検討状況は。

1-2 町側答弁(要点)

進捗状況(第1期4年経過時点)

予防保全の推進に加え、長寿命化改修を実施:

町営住宅:外壁・屋根改修

学校施設:防水工事

役場庁舎:ESCO事業で空調更新・照明LED化

消防半原分署:本年度から長寿命化改修着手

機能再編・廃止等:

三増プール:令和5年度に廃止

田代保育園:令和8年度末で廃止決定

方向性:修繕・改修・民間施設への機能移転を順次実施。

推進上の課題と基本姿勢

資材・物価高騰、国際情勢の不確実性を踏まえ、人口推移・財政状況・利用状況を見据える。

住民サービス低下を招かぬよう、複合化・集約化・民間移管等を検討。

先進事例や専門技術的知見を積極活用し、優先順位付けと長寿命化を視野に施設の在り方・規模・手法を検討。

組織体制(専門部署の扱い)

令和6年度の組織見直しで財務部を新設。管財契約課が各所管部署を支援・促進。

体制強化:管財契約課を財政課と同じ財務部に置き、**1班→2班(管財班・契約検査班)**へ再編。

個別施設計画は所管課主体で、管財契約課・関係部署と連携して更新・統廃合・長寿命化改修を計画的に実施。

国のアドバイザー派遣制度を活用し、当面はその進捗・成果を見極める。

アドバイザー派遣制度の詳細

目的:小規模自治体の経営・財務マネジメント強化、財政運営の質向上。

スキーム:総務省・地方公共団体・地方公共団体金融機構の共同事業。**学識経験者等(登録人材)**から自治体ニーズに応じ派遣。

費用は地方公共団体金融機構が負担。

本町への派遣予定者:公共施設保全・長寿命化、建築法規、複合化・集約化・民活導入等に精通し、一級建築士資格を持つ大学教授。事務局から内示済。

期間:まず本年度の取組で成果・課題を評価し、必要なら継続派遣を検討。中長期的には、助言で得た知見を職員スキルアップ・ノウハウ蓄積につなげ、自立的推進体制を強化。

本年度の具体実施

アドバイザー活用の研修:公共施設マネジメントの最新動向、老朽化対策、長寿命化計画の策定手法、維持管理のコスト縮減手法など。

先進自治体の訪問・ヒアリング:複合化・集約化・民活導入・運営の成功事例・ノウハウを収集。

重点領域

小中学校9校は棟数・延床面積の占有が大きく、維持・更新費が多額。

計画的長寿命化・効率的運営、将来の在り方検討が計画進捗の鍵。

(議員側指摘も踏まえ)単級校の教育的観点・運営効率等も総合的に検討対象。

庁舎建替えの検討状況

庁舎の在り方検討委員会(関係職員)を2月に設置。現状・課題の共有、検討視点・手順を協議。

今後はアドバイザーの助言を受け、基礎調査資料作成のためのコンサル業務の発注内容や全体スケジュールを詰める予定。

(議員要望)地震は突発、「迎え撃つ」姿勢で鋭意推進を求める。

1-3 論点整理と今後の方向性(要約)

第1期の実績:予防保全+要所の長寿命化改修、機能廃止・移転の実施と方針準拠。

主課題:コスト上昇と人口・財政制約下でのサービス維持と集約・再編の両立。

体制:専任部署新設ではなく、財務部配下の管財契約課がハブとなり、所管課主体+横連携で推進。

外部知見:JFM費用負担のアドバイザー(大学教授・一級建築士)を活用し、研修・先進行脚→内製化を図る。

重点:学校施設の計画的長寿命化・統合の可能性検討が進捗のカギ。

庁舎:検討委を立ち上げ、アドバイスの下で基礎調査・発注定義・工程策定へ。耐震課題を踏まえ早期具体化が望まれる。

2.観光交流の促進(愛川地区の観光地形成、観光協会の役割・独立性)

2-1 質問の骨子

【現状と課題】町の観光資源・来訪状況、課題の認識は。

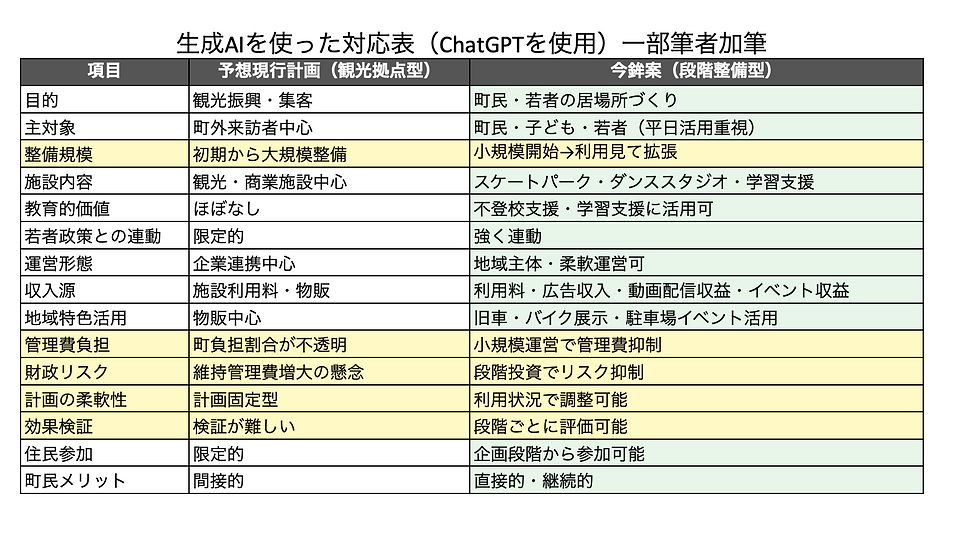

【観光地形成の考え】宮ヶ瀬ダム、服部牧場、繊維産業会館、田代エリアの4エリアと、横須賀水源地跡地(=横須賀水源地跡=半原水源地跡地)を核とする周遊導線づくりの構想。愛川地区(半原~原臼等)を観光拠点にする方向性の確認。

【にぎわいの「地元実感」】あいかわ公園のにぎわいを愛川地区の実益・実感へ結び付ける具体策は。

【観光協会の役割と実態】役割・活動内容は十分か。独立性のある組織への移行可能性は。

2-2 町側答弁(要点)

観光の現状と課題

資源と来訪:中津川・丹沢の自然、宮ヶ瀬ダム、県立あいかわ公園、史跡(三増合戦場跡・八菅神社)等により、年間約130万人が来訪。

にぎわいの中心:宮ヶ瀬周辺・中津川河川敷はBBQ・キャンプ・釣り・川遊びなどで幅広い世代に人気。

取組:つつじまつり、勤労祭野外フェス、マス釣大会、ふるさとまつり、宮ヶ瀬ダムナイト放流等、四季のイベントでPR・振興。

課題:圏央道効果で来訪は増加する一方、消費循環の活性化・経済波及の最大化が課題。

方向性:半原水源地跡地活用の拠点づくりを早期実現し、周遊型ツーリズムの形成へ。スタンプラリー、広報PRに加え、広域観光デジタルマップの制作・広域連携で観光人口増・地域活性化へ。

愛川地区(半原等)を観光地として形成

歴史的基盤:かつて中津渓谷は全国観光百選、100万人超が来訪。撚糸業「糸の町」としても知られた。

現況:宮ヶ瀬ダム・県立あいかわ公園・観光牧場(2025年3月、チーズ工房オープン/堤体内熟成も開始)が賑わい。TV・新聞でも取り上げられ、新たな特産化に期待。

民間活力:古民家カフェ・ジビエ等、多様な店舗の進出でエリア形成が進展。

官民連携の施策:田代・館山の桜の名所づくりプロジェクトを実施。にぎわい創出・関係人口の増加を念頭に地域資源を磨く。

マスタープラン整合(議員指摘に対し町は総論整合の姿勢):都市MPで半原(久保・原=半原全体)を観光拠点に位置付け。横須賀水源地跡地を核に、4エリアを結ぶ一日周遊の受け皿・情報発信・物産販売の中核に。

にぎわいを地元へ結び付ける具体策

情報発信の質を強化:臨場感映像に「うれしい・楽しい・おいしい」の体験価値を重ねたSNS発信が重要。

インフルエンサー育成・連携:観光協会会員や発信希望者とSNSで魅力発信を強化。

観光協会の役割・活動

役割:観光業支援、自然・歴史・文化の観光資源化、飲食・宿泊と連携し各種媒体で情報発信、観光振興に努める。

主な活動:

つつじまつり、ふるさとまつり、宮ヶ瀬ダムナイト放流への参画

中津川マス釣り大会(自主事業)を主催し町内外から集客

県観光協会等のキャンペーン参加

ホームページでダム・県立公園等の拠点、グルメスポットやハイキングコースを写真・地図付きで案内 → 遠方来訪者にも分かりやすく発信

現状への所感(議員):自主事業は「単品」感があり、実務の多くは商工観光課が担っているのではないか、との問題提起。

観光協会の独立性(法人化含む)について

課題認識:会員の事業経営との両立難、運営の公平性確保のため行政関与が必要な現状 → 独立性ある組織づくりは難しい。

町の姿勢:将来的には独立が望ましい。協会の意見を聞きつつ協議を継続。

(議員)横須賀水源地跡の令和8年頃のスケジュール感も踏まえ、独立・法人化等の将来像を展望し組織強化を、との要望。

2-3 論点整理と今後の方向性(要約)

核と導線:横須賀水源地跡地の拠点化をエンジンに、4エリアを周遊で束ねるビジター体験の再設計。

需要から消費へ:来訪(量)を**地域内消費・滞在価値(質)**へ転換するため、**商品化(特産・体験)×情報発信(SNS/インフルエンサー)**を強化。

民間活力の波及:牧場の6次化(チーズ)や新店舗群の多様性をレバレッジに、食・自然・文化を連動。

組織課題:観光協会は現状、行政関与前提。将来独立を目指すが、段階的に体制・会員基盤を整備。

広域・デジタル:広域観光デジタルマップやスタンプラリー等で回遊と再訪を促進。

3.林野火災対策(予防・出動体制・福祉施設の避難想定・団員確保)

3-1 質問の骨子

【背景共有】小学校5年生の**「森林を守ろう」**啓発ポスター(掲示板)を紹介。乾燥下での林野火災リスクと「火を森につけない」予防の重要性を児童の言葉で強調。

【大規模火災の教訓と町の対策】令和7年2~3月の大船渡市(約3,370ha・建物222棟被害)、今治市(約442ha)などを踏まえた教訓と本町の対策は。本町でも2/22 馬渡橋上流の急峻斜面で林野火災が発生。

【気象実績】令和7年2月の降雨量・平均(実効)湿度は。

【予防広報・現地啓発】具体の広報内容・頻度・現場啓発の実施状況は。

【出動体制】林野火災時の出動段階、広域応援やヘリ要請の判断は。

【消防団の充足】団員充足率と確保施策は。

【周辺施設の避難】志田峠(志田沢沿い)の可燃物(廃車等)存在や特養ホーム等の要配慮者施設の避難想定。避難誘導・訓練・連携はどう進めるか。

【新消防長の決意】着任に当たっての方針表明は。

3-2 町側答弁(要点)

大規模火災の教訓と本町の備え

被害規模の再認識:大船渡は平成以降国内最大規模、今治でも広域延焼。乾燥・強風・水利不足・急傾斜など悪条件の重なりで延焼拡大。

原因傾向:たき火・野焼き等人的要因が多い → 予防活動の重要性を再確認。

広報・周知:火災予防週間に限らず、気象条件を見て広報紙・防災無線・HP・SNSで注意喚起。

訓練と資機材:

災害支援協定(令和2年)で散水車による消火用水確保

林野火災活動マニュアル(令和4年)策定、想定訓練・水利確認を継続

緊急消防援助隊派遣(3/3~9日間、3隊15名)で得た連携・航空消火との協働知見を活かす

令和7年2月の気象

降雨:9mm(2/3の9mmのみ)

実効湿度:2/3は**72.9%**だが、月平均52% → 極めて乾燥。

議員所見:「2月はほぼ無降雨で、火災誘発状況だった」との評価に合致。

予防広報・現地での啓発

防災無線:令和6年度は予防週間以外に2月中に3回、社会情勢(大船渡・大月・本町の山火事)を踏まえて実施。

登山道調査×啓発(毎年1~3月に2回):

落石・倒木等の安全確認と喫煙マナー監視

啓発看板(仏果山・経ヶ岳・高取山の9コース計59か所)の補修・交換

看板に位置番号を記載し、早期通報・救助にも機能

すれ違う登山者に火器使用注意を直接周知

今後も気象・情勢を見据え、行政無線・看板維持・現地呼びかけを継続。

出動体制・広域連携

第1出動:消防隊1、指揮部隊、当該地域の消防団1部。

第2出動:全体出動。

第3出動:非番職員招集+管轄越えの分団2を追加。必要時は県相互応援で隣接市等へ要請。

航空隊:状況により川崎市・横浜市消防局航空隊を要請。指令室や現場責任者が即時判断。

消防団の充足

令和7年4月1日現在:定数240に対し200名、充足率83.3%。

確保策:少子高齢化・人口減少下で厳しいが、行政区・地域議員の協力を仰ぎ、粘り強く確保。

周辺施設の避難指導(要配慮者施設を含む)

延焼が施設・事業所に及ぶ恐れがある場合でも、命・身体・財産の保護が最優先。

平時の備えが鍵:

立入検査(年間約400件)で、消火器・火災報知器・避難経路計画の不備を是正、自主防火管理体制の充実を促す。

訓練・講習:春秋の予防運動期間の自主防災訓練、**依頼に基づく実技講習(年間約30件)**を実施。

(議員の個別懸念)志田峠周辺の可燃物や特養の避難の難しさを受け、施設管理者と緊密連携し、要配慮者の安全確保へ。

新消防長の決意表明(茅消防長)

使命:町民の生命・身体・財産を守る。

リスク認識:地震・風水害等が頻発し「想定外が通用しない」時代。救急増、火災の大規模化・複雑化。

方針:消防・救急・救助体制の継続的強化、消防団との連携をさらに強め、安全・安心なまちづくりに全力。

3-3 論点整理と今後の方向性(要約)

予防最重視:人的要因が多い林野火災は広報×現地啓発×監視で火を出さない。乾燥・強風・水利等の組み合わせを注視し、タイムリーな注意喚起を強化。

作戦連携:地上部隊×航空隊×広域応援の統合運用と初動の迅速化が鍵。

地形・水利対策:散水車協定や水利確認、林野特性を踏まえた訓練・マニュアルの運用徹底。

要配慮者施設:立入検査・訓練・講習を通じて避難計画の実効性を高める。地域の相互受入れスキームの模索も有益。

人的基盤:消防団は83.3%。確保策を地域ぐるみで継続。

組織の意思:新消防長の下、想定外に備える恒常的強靭化を推進。

付記(全体総括)

公共施設マネジメントでは、外部知見の導入→内製化への橋渡しを明示し、学校施設と庁舎を重点に工程化へ。

観光振興は、横須賀水源地跡地の拠点化を軸に周遊性・消費性を高め、SNS×6次化で体験価値を増幅。観光協会は段階的な自立に向けた協議継続。

林野火災対策は、予防・初動・連携を三位一体で強化し、要配慮者施設の避難実効性確保に重点。

各項目とも、専門知見・広域連携・住民目線を取り込みながら、**「安全・安心」と「賑わい・活力」**の両立を図る方針が示された。

コメント