FITと非FITの比較

- ima3kimpoko

- 2025年11月5日

- 読了時間: 5分

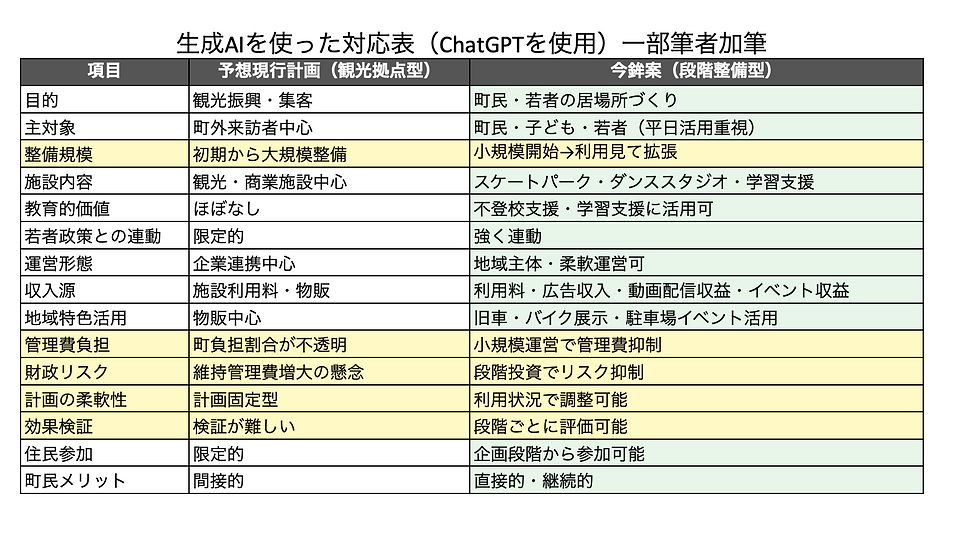

ChatGPTでまとめてみました。※ご注意:参考ウェブページが変更されている場合があります。

1. はじめに

日本では2012年に「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」が始まり、全国で多くのメガソーラーが建設されました。 しかし近年は、FITに頼らない「非FIT」方式も増えています。 ここでは両者の仕組みの違いと、撤去・現状回復費用(いわゆる“現状回復義務”)の考え方を整理します。

(参考:経済産業省 資源エネルギー庁「固定価格買取制度(FIT)・FIP制度について」2024年3月更新) https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit.html

2. FIT(固定価格買取制度)とは

💡 基本の仕組み

FIT(Feed-in Tariff)は、再生可能エネルギーで発電した電力を国が定めた価格で20年間、電力会社が必ず買い取ることを義務づけた制度です(再生可能エネルギー特別措置法・2012年施行)。

これにより、発電事業者は安定した収益を得られ、銀行融資も受けやすくなりました。

(参考:経済産業省「再エネ特措法の概要」2023年版)

📊 特徴

国が定めた単価で20年間固定の売電契約

売電先は地域の電力会社(東京電力など)

設備の設置には経済産業省の**「事業計画認定」**が必要

3. 非FITとは

⚡ 自由化された販売の仕組み

FITを利用しない「非FIT」は、発電した電気を自由な市場や契約で販売する方法です。 たとえば企業や自治体と直接契約(PPA:Power Purchase Agreement)を結んだり、日本卸電力取引所(JEPX)で売電したりします。

FITのような国の保証はない代わりに、市場価格に応じて柔軟に販売できるのが特徴です。

(参考:環境省「地域脱炭素ロードマップ」2023年5月、経済産業省「非FIT・FIP型再エネの推進方針」2024年)

🧩 メリットとリスク

メリット | リスク |

販売先や価格を自由に選べる | 市場価格の変動で収益が不安定 |

地域内消費(自家消費型)にも対応可能 | FITのような制度保証がない |

FIT終了後の設備再活用に適する | 契約交渉・管理が複雑 |

4. 撤去・現状回復費用の違い

太陽光発電は、設置後20年程度で設備更新や撤去が必要になります。 その際に「土地を元の状態に戻す(現状回復)」ための費用を、誰がどのように負担するかが重要な課題です。

🏗 FITメガソーラーの場合

① 制度上の位置づけ

2018年度以降、経済産業省は「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」を改正し、 撤去・原状回復費用の積立を義務化しました。

「事業者は、廃棄・撤去費用の見積もりを行い、事業期間中に確実に積立を行うこと」 (経済産業省「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」2018年7月改訂 第5条)

その結果、2018年度以降に認定されたFIT案件では、撤去費用が計画的に確保されています。

② 初期案件(2012〜2016年)の課題

制度開始直後のFIT案件では、この積立義務がなかったため、 「事業者が撤去せず放置するのでは」という懸念が全国的に指摘されました。

(参考:環境省「再エネ発電設備の廃棄・リサイクルに関する調査報告」2019年3月)

⚡ 非FITメガソーラーの場合

非FITの場合、国による積立義務がないため、撤去費用の扱いは契約内容に委ねられます。 一般的には、土地所有者と事業者が結ぶ契約書で次のように定めます:

「事業終了時には事業者の負担で撤去・原状回復を行う」

「保証金・預託金をあらかじめ支払う」

(参考:国土交通省「太陽光発電設備設置に係る土地利用契約の適正化指針」2020年)

ただし、事業者が倒産した場合などは撤去が難航するおそれがあり、 自治体によっては独自の条例や協定で保証金の積立を求める例も出ています。

5. 愛川町の事例:県設置メガソーラー

愛川町内には、神奈川県が事業主体となる「神奈川県愛川ソーラーパーク」が設置されています。 この施設はFIT制度を利用していますが、 県の説明によれば、発電終了後の撤去・現状回復費用をすでに積み立てているとのことです。

(参考:神奈川県企業庁「再生可能エネルギー発電事業における施設管理方針」2024年)

つまり、愛川町の県設置メガソーラーは、制度上のリスクが指摘されている初期FIT案件とは異なり、 撤去費用を適正に確保した公的主体による模範的運用が行われています。

6. 比較まとめ

項目 | FITメガソーラー | 非FITメガソーラー |

売電価格 | 固定(国が保証) | 市場・契約で変動 |

契約期間 | 約20年(固定) | 契約により自由 |

買電先 | 電力会社(全量買取) | 企業・自治体・市場 |

撤去費積立 | 義務あり(2018年以降) | 義務なし(契約による) |

倒産リスク | 積立で軽減 | 契約・保証内容による |

愛川町の状況 | 県設置。撤去費積立済(確認あり) | 民間非FIT案件は未確認 |

7. まとめと展望

FIT制度は、再生可能エネルギーの普及を大きく進める役割を果たしてきました。 しかし近年は、FITに代わり、市場と連動する「FIP制度」や非FIT型のPPAモデルが主流となりつつあります。

愛川町のように、公共主体が撤去費を積み立て、長期的な土地利用を視野に入れた管理を行う例は、 今後の地域再エネ事業の望ましい方向性といえます。

(参考:経済産業省「FIP制度・FIT制度の運用状況」2024年度版)

🏁 参考文献一覧(本文中にも反映済)

経済産業省 資源エネルギー庁『固定価格買取制度(FIT)・FIP制度について』(2024年3月)

経済産業省『事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)』(2018年7月改訂)

環境省『再エネ発電設備の廃棄・リサイクルに関する調査報告』(2019年3月)

国土交通省『太陽光発電設備設置に係る土地利用契約の適正化指針』(2020年)

神奈川県企業庁『再生可能エネルギー発電事業における施設管理方針』(2024年)

コメント